Violencia contra las mujeres y la paz en México

La violencia de género es un fenómeno multifacético en México y representa uno de los principales desafíos para la construcción de una paz sostenible en el país. Está arraigada en el machismo, la impunidad y normas socioculturales que perpetúan la discriminación. La impunidad y la respuesta institucional deficiente representan un obstáculo crítico para prevenir y sancionar la violencia de género en México.

Los dos subindicadores del Índice de Paz México más estrechamente asociados con la violencia contra las mujeres son la violencia sexual y la violencia familiar. Las tasas oficiales de ambos subindicadores se han más que duplicado en la última década, y el estado de Colima ha registrado los mayores deterioros en ambas categorías. Desde 2015, la tasa de violencia sexual en Colima se ha multiplicado por diez, y la de violencia familiar, por cinco.

No obstante, es difícil determinar en qué medida estos cambios en las tasas nacionales y estatales responden a aumentos reales de violencia o a una mayor conciencia pública que ha derivado en un incremento en las denuncias. Históricamente, las tasas de denuncia de violencia de género en México han sido extremadamente bajas. Estimaciones recientes indican que alrededor del 93% de los casos de violencia sexual no se denuncian o no dan lugar a una investigación. Muchas víctimas no presentan denuncias debido al temor a represalias y la desconfianza en las autoridades. Además de percepciones de ineficiencia o indiferencia institucional, hay casos documentados que muestran que los prejuicios de género en cuerpos policiales y fiscalías pueden dificultar el acceso a la justicia, al responsabilizar a las víctimas en lugar de a los agresores.

Datos de encuestas nacionales indican que, por cada delito sexual cometido contra un hombre, se cometen nueve contra mujeres. Además, siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años reportan haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y el 39.9% ha sufrido violencia por parte de una pareja. La mitad de las mujeres de 15 años o más ha sido víctima de violencia sexual en algún momento, y el 23.3% reportó haberla sufrido en los 12 meses previos a la encuesta. Las niñas también son desproporcionadamente afectadas por estos delitos: las de entre 5 y 9 años tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual que los niños, mientras que las adolescentes entre 15 y 17 años lo son ocho veces más que sus pares varones.

Una forma creciente de violencia contra mujeres, especialmente adolescentes, es el acoso cibernético. Al igual que otras formas de violencia en México, el acoso digital está subreportado. Entre enero de 2022 y mayo de 2023, solo se reportaron oficialmente 2,515 casos de violencia digital o cibernética en el país, siendo la gran mayoría de las víctimas adolescentes o jóvenes. Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) de 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 22.8% de las mujeres mayores de 12 años fue víctima de alguna forma de acoso cibernético en el año previo a la encuesta, lo que equivale a aproximadamente 9.7 millones de mujeres. Además, el 33.6% de niñas y adolescentes entre 12 y 17 años reportó haber recibido imágenes sexuales perturbadoras, y el 32.3% reportó haber sido objeto de insinuaciones sexuales no solicitadas en línea. Las formas más comunes de acoso cibernético incluyen contacto de perfiles falsos, mensajes ofensivos, contenido sexual no solicitado y proposiciones sexuales indeseadas.

A pesar de la gravedad y complejidad de la violencia contra las mujeres en México, en los últimos años se han observado señales alentadoras. Si bien las tasas de violencia sexual y violencia familiar se han más que duplicado desde 2015, el año pasado marcó la primera vez desde el inicio del índice en que ambos subindicadores mostraron mejoras. Entre 2023 y 2024, la tasa nacional de violencia sexual disminuyó un 6.1% y la de violencia familiar un 2.9%.

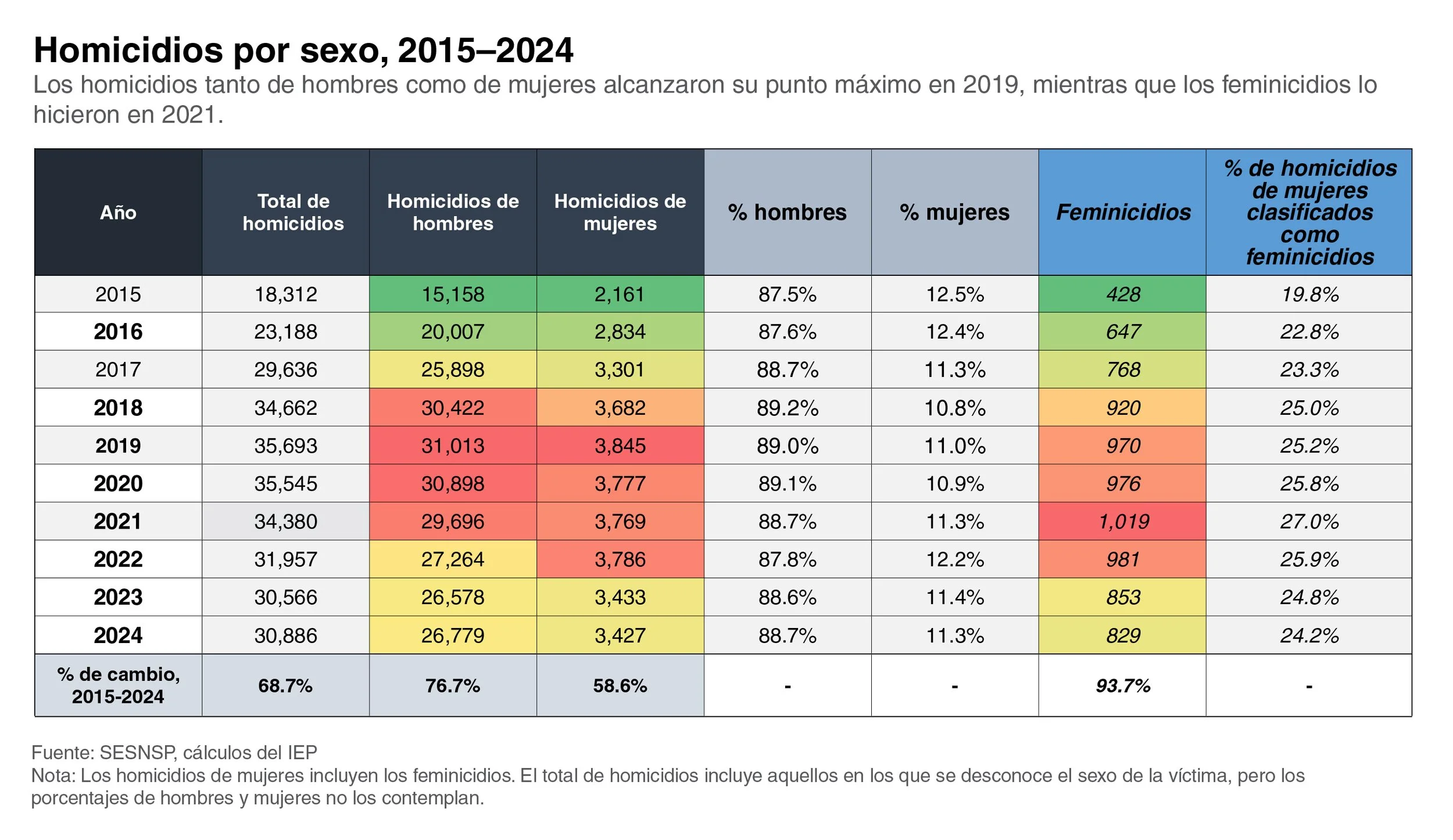

En los casos más extremos, la violencia de género contra mujeres puede culminar en asesinato, delito tipificado como feminicidio. El feminicidio se ha convertido en una preocupación creciente en México, ya que los casos registrados han aumentado significativamente en la última década. En 2015, los feminicidios representaban el 19.8% de los homicidios de mujeres, mientras que en 2024 esta proporción aumentó al 24.2%.

Aunque los feminicidios suelen incluirse en las estadísticas de homicidios de mujeres, no todos los asesinatos de mujeres pueden clasificarse como tales. Un asesinato se considera feminicidio cuando cumple al menos uno de siete criterios, entre ellos: evidencia de violencia sexual previa a la muerte; relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor; o la exposición pública del cuerpo de la víctima. Actualmente, aproximadamente una de cada cuatro muertes violentas de mujeres en México es clasificada como feminicidio. Sin embargo, las tasas de clasificación varían considerablemente entre estados: en 2024, por ejemplo, el 100% de los homicidios de mujeres en Campeche fueron clasificados como feminicidios, mientras que en Guanajuato solo el 4.2%. Por ello, es difícil conocer con precisión la verdadera magnitud de este fenómeno en los distintos estados y a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el número total de asesinatos de mujeres alcanzó su punto máximo en 2019 y ha disminuido de forma constante en los años posteriores. Además, los asesinatos clasificados como feminicidios alcanzaron su nivel más alto en 2021 y han disminuido en cada uno de los tres años siguientes. Estas tendencias se presentan en la siguiente tabla.

Los avances sustantivos en la representación política de las mujeres también son una señal alentadora para el fortalecimiento de las respuestas institucionales frente a la violencia de género. La trayectoria de México hacia la igualdad de género en la política ha sido un proceso de décadas, con avances importantes y también retrocesos. En 1923, Yucatán se convirtió en el primer estado en otorgar el derecho al voto a las mujeres, y en 1953 se reconoció este derecho a nivel nacional. A pesar de las limitaciones iniciales en la representación política, reformas estructurales y cuotas de género implementadas en la década de 2010 incrementaron la participación femenina, lo que llevó a una paridad casi total en el Congreso para 2018. Seis años después, en 2024, se logró la paridad plena en el Congreso y el país eligió a su primera presidenta, marcando un momento histórico en la participación política de las mujeres.

A la par del avance en la representación política, el país también ha impulsado reformas para fortalecer la protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia, discriminación salarial y vulnerabilidad. Por ejemplo, se han establecido reformas que exigen que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia operen con perspectiva de género y cuenten con fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres. Asimismo, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), se han creado 73 centros de justicia para mujeres en 31 estados del país para brindar atención integral a las víctimas.

A pesar de estos avances, organismos regionales han recomendado nuevas reformas e innovaciones para mejorar la respuesta frente a la violencia de género. Entre ellas se incluyen: fortalecer los sistemas de información y recolección de datos; aumentar la inversión en estrategias de prevención mediante la educación y campañas de sensibilización sobre normas de género; ampliar el acceso a servicios de protección y atención; y combatir la impunidad mediante procesos de investigación, procuración y justicia más sólidos y mejor financiados.